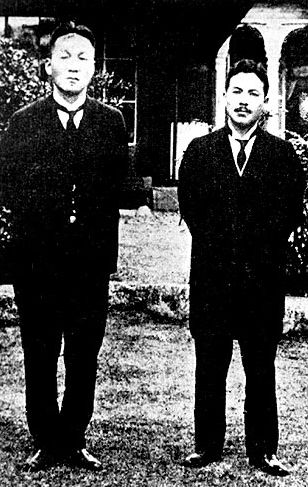

송진우 (1890년)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

송진우는 1890년에 태어난 독립운동가이자 언론인으로, 동아일보 사장을 역임하며 민족주의 우파의 입장을 대변했다. 1919년 3·1 운동에 참여하여 투옥되었으며, 이후 동아일보 사장으로 재직하며 물산 장려 운동과 민립대학설립운동을 옹호했다. 1945년에는 미군정의 신탁통치에 대한 신중론을 펼치며, 우익 세력을 규합하여 한국민주당을 창설하고 수석 총무를 맡았다. 1945년 12월 모스크바 삼상 회의의 신탁 통치 방침을 둘러싸고 암살당했다. 그는 민주주의 정치 체제와 경제적 민주주의를 주장하며 사회주의를 거부했지만, 온건한 좌파와 공감대를 형성하려 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 저술가 - 정노식

정노식은 일제강점기 독립운동 및 사회주의 운동가이자 해방 후 북한 정치인으로, 3·1 운동 민족대표 48인 중 한 명이었으며 남로당 활동 후 월북하여 북한 요직을 역임했고, 《조선창극사》를 저술하여 판소리 연구에 기여했다. - 송진우 - 송상현 (1941년)

송상현은 서울대학교 법과대학 교수로서 한국 법학 발전에 기여하고 국제형사재판소 소장을 역임했으며, 유니세프 한국위원회 회장 등 사회 공헌 활동에도 참여한 법학자이다. - 송진우 - 한국민주당

한국민주당은 1945년 창당되어 1949년 민주국민당으로 합당되기 전까지 존속한 대한민국의 정당으로, 동아일보 계열과 우익 인사들이 주축이 되어 건국준비위원회에 대항하며 대한민국 임시정부 지지, 조선인민공화국 부정 등의 노선을 걸었고 미군정의 여당 역할을 수행하다 이승만과의 갈등으로 반이승만 노선을 걷게 되었으며, 반공주의 표방과 친일파 포섭 등의 비판을 받으며 전라도 지역 지주층을 주요 기반으로 하였다. - 한국의 공화주의자 - 박헌영

박헌영은 일제강점기 사회주의 운동가이자 독립운동가, 정치인으로, 조선공산당 창당에 참여하고 해방 후 조선공산당 재건에 중추적인 역할을 담당했으나, 한국 전쟁 이후 김일성 정권에 의해 처형되어 그의 생애와 활동은 논란과 재평가의 대상이 되고 있다. - 한국의 공화주의자 - 나혜석

나혜석은 한국 최초의 서양화가이자 신여성, 작가, 여성운동가로서, 여성의 자기 결정권과 자유로운 삶을 주장하며 사회적 논란을 일으켰으나, 진보적인 사상과 예술적 업적은 최근 재평가되고 있다.

| 송진우 (1890년) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 송진우 |

| 한글 | 송진우 |

| 한자 | 宋鎭禹 |

| 로마자 표기 | Song Jin-woo |

| 호 | 고하 (古下) |

| 아명 | 옥윤 (玉潤) |

| 출생일 | 1889년 5월 8일 |

| 출생지 | 전라남도 담양군 조선 |

| 사망일 | 1945년 12월 30일 (56세) |

| 사망지 | 서울특별시 종로구 (미군정) |

| 국적 | 조선 → 대한제국 |

| 본관 | 신평 송씨 |

| 종교 | 유교(성리학) → 개신교(장로회) |

| 정치 활동 | |

| 정당 | 한국민주당 |

| 당내 직책 | 당수 겸 대표최고위원 |

| 수상 | 건국훈장 3등급 |

| 학력 | |

| 학교 | 메이지 대학 법률학과 학사 |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 고흥 유씨 유차 (재결합), 강릉 유씨 유보부 (이혼) |

| 자녀 | 2남 4녀 (6남매 중 양아들이 송영수, 6남매 가운데 막내 아들 송정수) |

| 부모 | 부: 송훈, 모: 제주 양씨 양박모 |

| 기타 정보 | |

| 직업 | 독립운동가, 언론인, 교육자, 외교관, 정치인 |

| 관련 웹사이트 | 고하 송진우 선생 기념사업회 두피디아 한국민족문화대백과 |

2. 생애

1916년 귀국 후 친구인 김성수가 중앙학교를 인수하는 것을 돕고 중앙학교 학감으로 초빙되었다. 교감이었지만 직접 국사 교과목을 담당하여 학생들에게 민족의식을 고취했다.[26] 1918년 중앙고등학교 교장이 되었다.

1918년 10월 김성수, 현상윤 등과 중앙학교 숙직실에서 만세운동을 획책하던 중, 상하이에서 잠시 온 장덕수와 미국에서 보낸 이승만의 밀사를 만나 국내외 정세를 논의하고, 대규모 시위를 계획하며 학생조직을 시작했다.[3] 1919년 현상윤, 최린, 최남선 등과 함께 민족대표 명의의 독립선언문 기본방침을 결정하고, 최린 등을 통하여 천도교, 이승훈을 통하여 기독교 지도자들의 전국적인 봉기를 계획했다. 1919년 2월 24일 기독교, 천도교 교단의 궐기준비 합동 모임에 참석했다.

1919년 3·1 운동 이후, 민족대표 48인 중 한 명으로 체포되어 서대문 형무소에 수감되었다.[3] 1920년 10월 30일 경성복심법원에서 무죄 판결을 받고 석방되었다.[3]

1920년대에는 김성수 등과 동아일보를 창립, 동아일보 사장, 주필, 고문 등을 역임하며 언론 활동에 종사하였고, 실력 양성이 민족의 독립을 가져온다는 신념 하에 물산장려운동, 민립대학기성회 운동 등에 참여, 브나로드 운동 등을 지원하였다.

1931년 7월 만보산 사건이 일어나자 특파기자를 파견, 이 사건이 한중 이간책임을 사설로 논파하고 한, 중 민간의 보복 중지를 호소하였다. 또한 희생된 중국인에 대한 위문금을 모금하여 6000USD을 서울 주재 중국 영사관에 보냈다. 후일 해방 뒤 장제스로부터 은패(銀牌)를 선물로 전달받았다.[3]

1936년 8월 29일 송진우의 지시를 받은 동아일보 기자 이길용의 베를린 마라톤 손기정 선수 사진 일장기 말소 사건(8월 25일)으로 총독부 경무국에 소환 조사를 받고, 제4차 무기 정간을 당했다.[3]

1940년 7월 일본 출국, 도쿄에서 일본 정객들에게 동아일보 강제폐간의 부당성을 역설하고, 1940년 7월 비행기편으로 귀국 도중 피검, 구금당했다.[3]

1940년 8월 동아일보 강제 폐간을 당했다.[3]

태평양 전쟁 전후에는 병을 핑계로 창씨개명과 임전 협력을 거부했다.[4][3]

1945년 광복 직후 여운형은 건국준비위원회 참여를 제의했으나, 송진우는 임시정부 법통론을 주장하며 거절했다.[9] 여운형, 안재홍, 박헌영 등의 건국준비위원회에 대항하여 국민대회준비위원회를 조직했다.

1945년 8월 11일, 조선총독부는 경기도지사 이쿠다를 통해 송진우에게 '행정위원회' 구성을 요청했으나, 중경의 임시정부 봉대(奉戴)와 연합군의 승인을 이유로 거절하였다.[9] 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 8월 13일자 《국제타임즈》 인터뷰에서 이러한 주장이 사실무근이라고 반박했으나,[49][50][9] 당시 송진우와 함께 국내에서 독립운동을 하던 동지들은 일제 패망이 가까워지자 지속적으로 밀사를 보내 "통치권을 줄 테니 일본인들의 재산을 보호하고 안전하게 빠져나가게 해달라"는 요청을 했다는 사실을 증언한다.[51][52][53][48][54]

1945년 8월 8일, 마지막 조선 총독 아베 노부유키의 밀사가 송진우를 찾아와 일본인들의 재산 보호와 안전한 탈출을 위한 도움을 요청했다.[48]

송진우는 일제와 교섭하는 여운형에게 '연합군이 들어와 일제를 무장해제 시키고 해외 독립운동가들이 귀환하면 절차를 거쳐 이양을 받아야지 왜 '''일본 앞잡이''' 노릇을 하냐'며 비판했다.[54] 그는 '여운형이 일제와 밀약하여 조직을 이끌고 자신의 방식대로 일을 하려고 작심했기에 누구의 말도 들으려 하지 않는다'고 한탄했다.[55]

1945년 8월 14일 조선총독부 경무국장 니시히로 다다오의 초대로 총독부를 방문, 일본 패전 소식과 함께 조선 반도 치안을 맡아달라는 요청을 받았으나 거절하였다. 해방 직전까지 일제는 지속적으로 사람을 보내 송진우를 비롯한 국내 한인 지도자들에게 접촉하여 전후 재한 일본인 처리 문제에 대한 안위를 보장받기 위해 애썼다.

당시 일제가 미군 진주 전 악행을 알고 있는 한인 지도자들을 꼬드겨 집단 학살할 것이라는 소문이 돌아, 국내 지도자들 사이에서는 일제 교섭에 응하면 안 된다는 여론이 지배적이었다.[56]

1945년 9월 16일 장덕수, 조병옥, 윤보선 등은 한국민주당을 창당했고, 송진우는 초대 수석총무 겸 대표최고위원(당수)에 추대되었다.[9] 한국민주당은 훗날 민주 야당의 모태가 되었다. 송진우는 국민대회준비위원회와는 별도로 정당을 창당할 필요성에 의문을 제기하기도 했으나, 한민당 전당대회에서 수석총무로 추대되자 한민당에 참여했다. 박헌영, 여운형 등을 중심으로 건국준비위원회가 조선인민공화국으로 개조되자, 송진우는 이를 정부를 참칭하는 반역 집단으로 규정하고 대한민국 임시정부 봉대론을 내세워 인공 내각과 박헌영, 여운형을 강하게 비난하였다.

한민당 창당 이후에도 여운형은 송진우를 직접 찾아와 건국준비위원회 참여를 요청했으나, 송진우는 이를 완강히 거절했다. 신도성은 송진우가 여운형의 제의를 거절한 이유를 미군이 곧 한반도에 들어와 일본군을 무장해제시키고 중경 임시정부가 환국할 것을 예상했기 때문으로 보았다.[60][61] 송진우는 윤치영의 건의로 여운형과 안재홍을 한민당에 입당시키려 했으나 실패했다.

9월 초 건준에서 탈퇴한 안재홍을 한민당에 영입하려 했지만, 한민당 당원들은 안재홍을 여운형, 박헌영과 같은 부류로 여겨 강하게 반대했다. 당원들의 거센 반발에 부딪힌 송진우는 안재홍 영입을 포기했고, 안재홍은 9월 16일 조선국민당을 독자적으로 창당한다.

1945년 12월 1일 복간된 동아일보 사장에 취임했다.[9] 송진우는 해방 직후 한국민주당과 동아일보 두 기관의 대표로서 민주국가 건국 노력에 앞장섰다.

1945년 12월 23일 오후 2시 송진우는 김구가 주관하는 순국선열추념대회에 참여하였다.[67] 이어 순국선열추념대회의 위원으로 선출되었다.[67]

1945년 12월 초순 송진우는 소련 영사관으로 영사 알렉산드르 폴랸스키를 방문했다. 이 자리에서 송진우는 북한 지역에서의 소련군과 공산주의자들의 행동과 북한 주민들에 대한 탄압에 대해 항의하며 소련군 철수를 요구했다.[68][69] 폴랸스키는 이러한 의견을 본국에 잘 전달하겠다고 정중하게 답했다.

1945년 12월 27일 모스크바 3상 회의 신탁통치 결정에 대해, 송진우는 반탁 입장을 견지하면서도, 물리적 충돌이나 감정적 대응을 자제하고 신중하게 대처할 것을 주장했다.

1945년 12월 29일 밤, 김구의 숙소인 경성부 서대문구 경교장에는 각 정당 및 사회단체 대표들이 모였다.[74] 이 자리에는 좌익, 우익, 중간파는 물론 남조선노동당 사람들까지 참석하여 매우 격앙된 분위기였다.[79] 송진우도 이 회의에 참석하여 김구를 만났다.[80][81]

김구는 신탁통치에 격렬히 반대하며, "우리 민족은 다 죽는 한이 있더라도 신탁통치만은 받을 수 없으며, 우리들은 피를 흘려서라도 자주 독립정부를 우리들 손으로 세워야 한다"고 눈물로 호소했다.[82] 그는 신탁통치 찬성자를 매국노로 규정했다.

하지만 송진우는 "침착하고 신중하게 대처하자"고 주장했다.[79] 그는 모스크바 3상회의에서 결정된 신탁통치는 5년 이하이며, 우리 힘으로 움직일 수 없는 일이고, 신탁 기간은 5년이 될 수도, 3년이 될 수도 있는 문제이니 여유를 갖고 냉정하게 판단해 보자고 촉구했다.[80][85] 미국을 적으로 돌리면 공산당이 어부지리를 얻을 수 있다는 우려와,[83] 중경 임시정부의 통치권 주장을 미 군정이 받아들이지 않을 것이라는 현실적인 판단[70] 때문이었다.

송진우의 발언에 회의장은 술렁였고, 비난이 쏟아졌다. 송진우는 자신이 반탁 입장임을 분명히 밝히고, 무력으로 미군정으로부터 정권을 접수하려는 시도는 성공할 수 없다고 설득했지만, 경교장의 분위기를 바꾸지는 못했다.[84]

1945년 12월 30일 새벽 6시 15분, 송진우는 서울 종로구 원서동 자택에서 한현우 등 6인의 총격을 받고 암살당했다.[80][81] 향년 56세였다. 범인들은 한현우, 유근배 등 6명이었고, 탄환 13발 중 6발이 송진우에게 명중했다. 한현우는 송진우가 미국의 후견을 지지했다는 것을 저격 동기로 주장했고, 배후는 없었으며, 김구와 이승만이 자신들의 의거를 칭찬했다고 주장했다.[88][89][90]

2. 1. 생애 초반

1890년 전라남도 담양군 고지면 손곡리(현 금성면 대곡리)에서 태어난 송진우는 어릴 때부터 한학을 공부했으며, 1893년부터는 훗날 의병대장이 되는 기삼연의 문하에서 성리학을 수학했다.1904년에는 전라북도 정읍시의 고흥 유씨 가문의 딸 유차(柳次)와 결혼했으나, 1907년에 얻은 딸은 1908년 홍역으로 요절했다.

1905년 장성군 백양사에서 김직부(金直夫)에게서 수학했고, 1906년에는 담양군 창평면의 창평 영학숙(신식 학숙)에 들어가 김성수를 만나 영어, 수학 등 신학문을 배웠다.

1907년 변산 내소사 청연암에서 수학하며 김성수의 소개로 백관수 등을 만났고, 그해 일본 유학을 결심하고 위계후(魏啓厚)에게 일본어를 배웠다.

1908년 김성수와 함께 일본으로 건너가 도쿄의 세이소쿠 영어학교에 입학했다. 1910년 세이소쿠 영어학교를 졸업하고 와세다 대학 정치경제학과에 입학했으나, 경술국치 소식에 충격을 받고 중퇴하여 귀국했다.

1911년 다시 일본으로 건너가 메이지 대학 법률학과에 입학하여 유학생 친목회를 조직하고 총무를 맡았으며, 유학생회 언론 '학지광'의 편집인을 겸했다. 1915년 메이지 대학교 법률학과를 졸업했다.

1916년 김성수 등과 중앙학교를 인수하여 학감(교감)에 취임했고, 1917년에는 단군, 세종대왕, 충무공 이순신의 사당 건립을 추진하는 삼성사건립기성회를 조직했다.

1918년 고흥 유씨와 이혼하고 강릉 유씨와 재혼했으며, 그해 중앙학교 교장이 되었다.

2. 1. 1. 출생과 가계

1890년 6월 11일(음력 5월 8일) 전라남도 담양군 고지면 손곡리(현 금성면 대곡리)에서 아버지 송훈(宋壎)과 어머니 제주 양씨 사이의 4남 4녀 중 넷째 아들로 태어났다.[10] 본관은 신평 송씨이며, 조선 명종 때의 문신이자 면앙정가의 작자 송순(宋純)의 후손이다. 어머니 제주 양씨는 채소밭에서 금빛 가지를 딴 태몽을 꾸고 아들을 얻었다 하여 이름을 금가지, 아명을 옥윤(玉潤)이라 하였다.양반 가문 출신으로 시사에 밝았던 아버지 송훈은 개화 사상을 접하고 자신의 사재를 털어 신식 학교인 담양학교(潭陽學校)를 설립하기도 했다.[11]

형제로는 맏형 송진표(宋鎭杓), 둘째 형 송종(宋鍾), 셋째 형 송진동(宋鎭彤)이 있었다. 누나 송씨는 영광의 전주 이씨에게 출가했고, 여동생들은 순창의 남양 홍씨, 서울의 전주 이씨, 순창의 울산 김씨에게 각각 출가하였다.

1893년 4세 때부터 한학을 배우기 시작했고, 1896년 7세에는 성리학자이자 의병장이었던 기삼연(奇參衍)에게서 유학(儒學)을 배웠다.[8]

2. 1. 2. 유년기와 을미사변의 영향

고하 송진우는 1890년 6월 11일(음력 5월 8일) 전라도 담양군 고지면(현재의 금성면)의 손곡리(현재의 대곡리)에서 신평 송씨 송훈(宋壎)과 제주 양씨의 넷째 아들로 태어났다.[10] 본관은 신평이며, 조선 명종 때의 문신이자 면앙정가의 작자 송순(宋純)의 후손이었다. 어머니 제주 양씨가 채소밭에서 금빛 가지를 딴 태몽을 꾸고 아들을 얻었다 하여 이름을 금가지, 아명을 옥윤(玉潤)이라 하였다.어려서부터 사물에 호기심이 많던 그는 아버지를 찾아온 손님들의 대화를 엿듣고 을미사변의 소식을 접하게 된다. 일본 낭인들이 조선의 왕비인 명성황후를 살해한 것에 분통해하였다.

그는 “왜놈? 도대체 왜놈들이 왜 우리 국모를 죽였어? 어째서 왜놈들이 우리나라에 들어와서 남의 나라 국모를 죽이도록 내버려 두었어?”라고 귀찮을 정도로 물었으며, “순전히도 우리나라가 약하니까 왜놈들이 차라리 막 들어왔지”라고 대답해 주면 “어째서 약해졌어? 차라리 또, 들어왔으면 들어왔지 도대체 국모는 왜 죽이느냐 말이야”라고 꼬치꼬치 캐물었다.[12] 어른들이 “아가, 지금 이야기해도 넌 못 알아들어. 다음에 크면 다 얘기해주지”라고 달래자,[13] 훗날 그의 별명들 가운데 하나가 되는 ‘고집쟁이’의 성격을 이미 나타냈던 그는 어머니의 옷고름을 잡아 뜯으며 졸랐고 밥도 안 먹고 졸랐다.[13] 그래서 하는 수 없이 진상을 설명해 주면 이번에는 “그럼 왜 그 나쁜 놈을 그대로 살렸어? 잡아다 죽이면 되잖아?” 하고 새로운 물음을 던졌다.

명성황후가 일본인 낭인에게 살해되어야 했던 이유를 이해할 수 없었던 어린 송진우는 이 사건에 관한 질문을 '3년을 두고서 심심하면 끄집어내었다.[13]'고 한다. 어려서 접한 을미사변의 소식은 그를 자연스럽게 반일주의자로 만들었다.

1893년 4세에 한학을 수학하였고 1896년 7세에는 성리학자이며 의병장이었던 기삼연(奇參衍)에게서 유학(儒學)을 수학하였다.[8]

2. 1. 3. 성리학 수학

송진우는 어려서부터 사물에 호기심이 많았으며, 네 살 때부터 기삼연에게서 한학을 배웠다.[3] 그는 기삼연으로부터 성리학을 배우며, 특히 기정진의 성리학설에 깊이 심취했다. 훗날 송진우는 시대가 태평성대였다면 성리학자가 되었을 것이라고 회상하기도 했다.2. 2. 청소년기

1890년 6월 11일 전남 담양군 고지면 손곡리(현 금성면 대곡리)에서 송훈과 남원양씨의 4남으로 태어났으며, 아명은 옥윤, 애칭은 금가지였다. 본관은 신평 송씨(新平 宋氏)이다.[3]어려서부터 기억력이 좋고 암기를 잘했던 송진우는 기삼연의 문하에서 성리학을 배웠다. 스승 기삼연은 노론계 학맥을 이은 저명한 성리학자로, 춘추대의와 위정척사론(衛正斥邪論), 대의명분론에 입각한 성리학적 가르침을 강조했다. 기삼연은 송진우에게 나라를 사랑하는 마음과 성리학의 원리를 깨우칠 것을 가르쳤으며, '고비산처럼 꿋꿋하게 살라'는 뜻으로 '고하'라는 아호를 지어주었다.[15]

송진우는 기삼연에게 소학, 사서육경 등 유학 경전과 서경덕, 이황, 이이 등 조선조 거유들의 학문을 배웠다. 특히 기정진의 성리학설에 심취하여 성리학자가 되려는 생각을 하기도 했다.[11] 후일 그는 태평성대였다면 성리학자가 되었을 것이라고 회상하기도 했다.[11] 1893년부터 기삼연에게 한학을 배웠다.

2. 2. 1. 결혼과 청소년기

1904년 전라북도 정읍군의 고흥 유씨 가문 딸 유차(柳次)와 결혼했다.[3] 1905년 장성군 백양사(白羊寺)에서 성리학자 김직부(金直夫)에게 수학했다.[3]2. 2. 2. 신문물 수학

개명한 지식인이었던 아버지 송훈은 1905년 말 담양의 집으로 귀가한 송진우에게 영어를 배울 것을 권한다. 송진우는 1906년 4월 담양군 창평(昌平)의 월리(月里)에 있는 영학숙(英學塾)에 들어가 신학문을 배우기 시작했고, 김성수를 만나게 되었다.[17][18]담양의 유지인 고정주가 영어를 가르치는 서당을 세운다는 소식이 알려지면서 송훈은 넷째 아들 진우도 배우게 해달라고 고정주에게 사정하였다. 성리학적 대의만이 진리라고 생각했던 송진우는 방황했고 며칠 뒤에 신학문을 배우기로 결심한다.

아버지의 권유로 신학문을 해야 한다는 생각에 며칠 동안 괴로워하던 송진우는 “아버지, 저는 다시 절에 들어가지 않겠습니다”라고 선언하고 새 학문의 길에 들어서겠다는 새로운 결심을 밝힌다.[19]

아버지 송훈은 교육에 뜻을 두고 사재를 털어 담양학교를 설립하기도 했다. 그러나 1905년 11월 을사조약이 강제로 체결되자 분노한 송훈은 15세 소년이었던 송진우에게 "나라를 회복하기 위해서는 신학문을 배워야 한다"며 교육의 중요성을 강조하였다.[16][18] 1907년 전라북도 변산 내소사 청련암에 들어가 수학하고 백관수를 만났다. 이때 일본 유학을 결의하여 하산하고 위계후를 찾아가 일어를 배웠다.[23] 그해 다시 창평의 영학숙에 들어가 김성수 등을 만나, 이들과 함께 영어 등 신학문을 수학하였으나,[16] 3개월 만에 그만두었다.

2. 2. 3. 인촌 김성수와의 만남

1906년 4월 담양군 창평(昌平)의 월리(月里)에 있는 영학숙(英學塾)에 들어가 신학문을 배우기 시작하면서 인촌 김성수를 만났다.[17][18] 성리학적 대의만이 진리라고 생각했던 그는 며칠 뒤 신학문을 배우기로 결심한다.아버지 송훈은 신학문을 해야 우리도 산다고 침통하게 말했고, 이에 며칠 동안 울에 갇힌 사자처럼 집 근처를 배회하며 울적함을 풀기 위해 산과 들, 물가를 떠돌아다녔다.[19] 그리고 “아버지, 저는 다시 절에 들어가지 않겠습니다”라고 선언하며 새 학문의 길에 들어서겠다는 결심을 밝혔다.[19]

1905년 11월 을사조약이 강제로 체결되자, 그의 부친은 15세 소년이었던 송진우에게 "나라를 회복하기 위해서는 신학문을 배워야 한다"며 교육의 중요성을 강조하였다.[16][18] 1907년 다시 창평의 영학숙에 들어가 김성수 등과 함께 영어 등 신학문을 수학하였다.[16]

영학숙 재학 중 인촌 김성수가 먼저 그에게 허교를 제의했다.

고하는 무뚝뚝하게 대답했다.[21] 다른 사람들은 통성명만 하면 허교하고 '자네'니 뭐니 했지만, 고하와의 허교는 상당한 시일이 걸렸다. 훗날, “이제 우리 허교하지” 하고 송진우가 김성수에게 허교를 제의했고, 이 무뚝뚝한 소년 고하의 제의에 인촌은 무척 반가웠다. 알고 보니 고집이 셀 뿐, 인정스러운 인물이었다.[21]

후일 김성수는 그의 첫인상을 두고, 쉽게 속마음을 열지는 않았으나 심지가 깊은 청년이라고 회상하였다.

이때 만난 김성수는 그의 절친한 친구이자, 평생 언론, 사회, 정치 활동을 함께 하는 정치적 동지가 된다.

2. 2. 4. 도일과 대학 재학

1908년 10월 송진우는 삭발 후 김성수와 함께 일본으로 유학, 곧바로 도쿄 세이소쿠영어학교에 등록하였다.[17] 1909년 이 학교를 졸업하고 도쿄 긴죠중학교에 편입학하였다.[17] 1910년 4월 일본 와세다 대학(早稲田大學) 고등예과에 입학하였다.[23] 1910년 8월 일제에 의해 강제로 한일합병이 체결되어 국권이 침탈되자 송진우는 충격을 받고 귀국하였다.[16][23]아버지 송훈은 흥분하는 아들에게 실력을 키워야 한다며 실력배양론 전술의 하나인 기회론을 주장하며 아들을 진정시켰다.[16] 경술국치에 대한 분노로 방황하였으나 1910년 11월 경성을 찾아온 아버지 송훈의 권고로 마음을 다잡고 다시 일본으로 건너가게 된다.

2. 2. 5. 2차 도일과 대학 복학

1911년 다시 일본으로 건너가 메이지 대학 법률학과 1학년으로 재입학하였다.[3] 유학생 친목회를 조직하고 총무를 맡았으며, 학지광의 편집인도 겸하였다.[3] 1915년 메이지 대학 법률학과를 졸업하고 귀국했다.[3]2. 3. 일제 강점기 활동

송진우는 1910년 경술국치에 충격을 받고 와세다 대학을 중퇴했다가, 1911년 다시 일본으로 건너가 메이지 대학 법학부에 편입하여 수학하였다. 그는 일본 유학 시절 실력 양성론과 자강 운동론을 바탕으로 하는 사상을 형성하였다.[16] 와세다 대학과 메이지 대학에 재학하는 동안 유학생 친목회를 조직하고 총무를 맡았으며, 호남 유학생회 회장, 호남 유학생 다화회장에도 선임되었다. 또한 김병로 등과 함께 일본 유학생들이 주축이 되어 발간한 잡지 《학지광》의 발행에 참여하고 편집인 역할을 하였다.[23]1915년 7월에 메이지 대학교 법학부를 졸업하고,[18][23][25] 1916년 초 귀국했다. 귀국 후 김성수가 인수한 중앙고등학교의 교감으로 부임했고, 이후 교장이 되었다. 1919년 3·1 운동에 참여한 후 체포되어 서대문 형무소에 수감되었다가 1920년 10월에 무죄 판결을 받고 석방되었다.[3]

1921년 동아일보 제3대 사장에 취임하여 물산 장려 운동, 민립대학설립운동 등을 옹호했다. 1924년 사장직에서 물러났지만, 1925년 주필이 되었다. 1925년 서재필이 주최한 하와이 회의에 참석하고 귀국했다.[3]

1926년 3월 동아일보의 3·1 운동 기념일 기념사 게재로 두 번째 정간을 겪고 징역형을 선고받았으나, 1927년 2월 히로히토 즉위 기념 사면으로 석방되었다. 1927년 10월 동아일보 제6대 사장에 취임했다.[3]

1931년 현충사 복원을 옹호하고 브나로드 운동을 벌였다. 만보산 사건 이후에는 일본 식민지 정부의 대응을 비판하고 평화를 촉구하는 사설을 게재하여 장제스로부터 은패(銀牌)를 선물 받았다.[3]

1936년 8월 일장기 말소 사건으로 동아일보는 네 번째 무기 정간을 당했다. 1940년 동아일보 폐간에 항의하기 위해 일본으로 갔지만, 귀국 도중 체포되었다. 이후 동아일보는 폐간되었다.[3] 석방 후, 송진우는 질병을 핑계로 자택에 은거하며 창씨개명과 태평양 전쟁 협력을 거부했다.[4][3]

2. 3. 1. 중앙학교 교감 시절

1915년 메이지 대학교 법학부를 졸업하고 1916년 귀국한 송진우는 김성수가 중앙학교를 인수하는 것을 돕고, 교감에 취임했다.[18][23][25] 교감이었지만 국사 과목 담당 교사로도 강의하며, 학생들에게 민족의식 고취와 실력 양성의 중요성을 강조했다.

2. 3. 2. 독립운동

1916년 귀국 후 친구인 김성수가 중앙학교를 인수하는 것을 돕고 중앙학교 학감으로 초빙되었다. 교감이었지만 직접 국사 교과목을 담당하여 학생들에게 민족의식을 고취했다.[26] 1918년 중앙고등학교 교장이 되었다.1918년 10월 김성수, 현상윤 등과 중앙학교 숙직실에서 만세운동을 획책하던 중, 상하이에서 잠시 온 장덕수와 미국에서 보낸 이승만의 밀사를 만나 국내외 정세를 논의하고, 대규모 시위를 계획하며 학생조직을 시작했다.[3] 1919년 현상윤, 최린, 최남선 등과 함께 민족대표 명의의 독립선언문 기본방침을 결정하고, 최린 등을 통하여 천도교, 이승훈을 통하여 기독교 지도자들의 전국적인 봉기를 계획했다. 1919년 2월 24일 기독교, 천도교 교단의 궐기준비 합동 모임에 참석했다.

1919년 3·1 운동 이후, 민족대표 48인 중 한 명으로 체포되어 서대문 형무소에 수감되었다.[3] 1920년 3월 22일 경성복심법원은 체포된 48인에 대한 적용 법률을 검토한 결과 내란죄는 구성되지 않고 보안법 위반, 출판법 위반으로 소요죄를 구성한다 하여 경성지법으로 이관했다. 1920년 7월 12일 경성지방법원에서 48인에 대한 선고공판이 시작되었고, 송진우는 다시 경성복심법원으로 넘어가 공판을 받았다. 1920년 10월 30일 경성복심법원에서 무죄 판결을 받고 석방되었다.[3]

1920년대에는 김성수 등과 동아일보를 창립, 동아일보 사장, 주필, 고문 등을 역임하며 언론 활동에 종사하였고, 실력 양성이 민족의 독립을 가져온다는 신념 하에 물산장려운동, 민립대학기성회 운동 등에 참여, 브나로드 운동 등을 지원하였다.

1931년 7월 만보산 사건이 일어나자 특파기자를 파견, 이 사건이 한중 이간책임을 사설로 논파하고 한, 중 민간의 보복 중지를 호소하였다. 또한 희생된 중국인에 대한 위문금을 모금하여 6000USD을 서울 주재 중국 영사관에 보냈다. 후일 해방 뒤 장제스로부터 은패(銀牌)를 선물로 전달받았다.[3]

1936년 8월 29일 송진우의 지시를 받은 동아일보 기자 이길용의 베를린 마라톤 손기정 선수 사진의 일장기 말소 사건(8월 25일)으로 총독부 경무국에 소환 조사를 받고, 제4차 무기 정간을 당했다.[3]

1940년 7월 일본 출국, 도쿄에서 일본 정객들에게 동아일보 강제폐간의 부당성을 역설하고, 1940년 7월 비행기편으로 귀국 도중 피검, 구금당했다.[3]

1940년 8월 동아일보 강제 폐간을 당했다.[3]

태평양 전쟁 전후에는 병을 핑계로 창씨개명과 임전 협력을 거부했다.[4][3]

2. 3. 3. 언론, 사회단체 활동

1920년 김성수 등과 동아일보를 창립, 1921년 9월 15일 동아일보사 제3대 사장에 취임하였다.[3] 1924년 4월 25일 동아일보사 사장을 사임하고, 1924년 10월 21일 동아일보 고문이 되었다.[3] 1925년 4월 2일 동아일보 주필이 되었다.[3] 1927년 10월 다시 동아일보 제6대 사장으로 취임했다.[3] 1937년 6월 9일 동아일보 고문 취임했다. 1945년 12월 1일 동아일보가 복간되자 제8대 사장에 취임하였다.[3]明治大學일본어 유학시절 실력배양론, 자강운동론이라는 사상을 형성하였다.[16]

그는 언론 활동 외에도 실력 양성이 민족의 독립을 가져온다는 신념 하에 물산장려운동, 민립대학기성회 운동 등에 참여했으며, 브나로드 운동 등을 지원했다.[3]

1922년 초 물산장려운동에 참여했고, 민립대학기성운동에 참여했다.[3] 1931년 7월 하기 방학에 농촌 계몽, 야학 등 브나로드 운동을 일으켰다.(동아 중심) 이후 4년간 지속, 후원하였다.[3]

1925년 6월~8월 제1회 범태평양회의 호놀룰루에 김활란, 서재필, 신흥우, 유억겸 등과 함께 참석했다.[3] 1929년 일본 교토에서 열린 제3차 범태평양회의에 김양수, 김활란, 백관수, 유억겸, 윤치호 등과 함께 참석하고 귀국했다.[3]

초대 부통령을 지낸 이시영이 중국에서 임시정부 활동을 할 때 둘째 아들이 결혼을 서울에서 해야했는데 당시 동아일보 사장이었던 송진우가 주례를 섰고 동아일보 측에서 결혼 비용을 대주었으며, 큰 아들은 한자를 잘해서 동아일보 교열부 기자로 취직시켜 주었다고 한다. 이시영의 조카인 이종찬 前 국정원장은 당시 동아일보가 해외로 나간 독립운동가들의 개인사를 돕는 국내 거점 역할을 했다고 평가했다.[112] 또한 김좌진 장군 휘하에서 항일무장투쟁을 했던 이강훈 前 광복회장은 “인촌 김성수가 송진우 동아일보 사장을 통해 김좌진 장군에게 여러차례 군자금을 보내왔다."고 증언했다.[113]

2. 3. 4. 일제강점기 후반

1936년 8월 29일 고하의 지시를 받은 동아일보 기자 이길용의 베를린 마라톤 손기정 선수 사진 일장기 말소 사건(8월 25일)으로 조선총독부 경무국에 소환 조사를 받았다.[3] 이 사건으로 동아일보는 네 번째 무기 정간을 당했고, 신동아, 신가정은 폐간되었다.[3] 1936년 11월 11일 조선총독부의 압력으로 동아일보 사장직을 사임하였다.[3]1937년 6월 2일 동아일보는 속간되었으나, 1938년 2월 동아일보 제호의 무궁화 도안 삭제 명령 통고를 받았다.[3] 1940년 7월에는 일본으로 건너가 일본 정객들에게 동아일보 강제 폐간의 부당성을 역설하였으나, 귀국 도중 비행기 편으로 피검, 구금당했다.[3] 1940년 8월, 결국 동아일보는 강제 폐간되었다.[3]

이후 송진우는 질병을 핑계로 자택에 은거하며, 창씨개명과 태평양 전쟁 임전 협력을 거부하였다.[4][3]

2. 3. 5. 일제 패망 직전

1945년 8월 8일, 마지막 조선 총독이었던 아베 노부유키의 밀사가 송진우를 찾아와 일본인들의 재산 보호와 안전한 탈출을 위한 도움을 요청했다.[48] 그러나 송진우는 "나는 내 인생 전체를 통틀어 우리의 자유를 갈망해왔으며 비밀리에 독립 운동을 하였고, 용감하게 당신들의 고문실에서 맞섰습니다. 지금 당신은 내가 당신들의 구원자가 되기를 원한다. 꺼져, 어리석은 작자들아!"라며 제안을 거절했다.[48]조선총독부는 1945년 8월 15일 여운형과 접촉하기 전인 8월 11일에 경기도지사 이쿠다를 통해 송진우에게 '행정위원회' 구성을 요청했으나, 중경의 임시정부 봉대(奉戴)와 연합군의 승인을 이유로 거절하였다.[9] 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 8월 13일자 《국제타임즈》 인터뷰에서 이러한 주장이 사실무근이라고 주장했으나,[49][50][9] 송진우와 함께 국내에서 독립운동을 했던 지사나 동지들은 일제 패망이 가까워지자 지속적으로 밀사를 보내 송진우에게 통치권 양여와 일본인 보호를 요청했다는 사실을 동일하게 증언한다.[51][52][53][48][54]

1945년 8월 14일 조선총독부 경무국장 니시히로 다다오의 초대로 총독부를 방문, 일본의 패전 소식과 함께 이후 조선 반도의 치안을 맡아달라는 요청을 받았으나 이 역시 거절하였다.

송진우는 일제와 교섭하는 여운형에게 '어차피 연합군이 들어와서 일제를 무장해제 시키고 해외의 독립운동 지사들이 귀환하면 그 때 절차를 거쳐서 이양을 받아야지 왜 '''일본 앞잡이''' 노릇을 하냐'며 비판하였다.[54]

1945년 8월 15일 광복 직후, 여운형의 건국준비위원회 참여 요청을 거절하고, 국민대회준비위원회를 조직하여 임시정부 법통론을 주장했다. 9월 16일 한국민주당이 창당되자 이에 참가하여 초대 수석총무 겸 대표최고위원(당수)에 추대되었다.

2. 4. 정치 활동

1945년 광복 직후 여운형은 건국준비위원회 참여를 제의했으나, 송진우는 임시정부 법통론을 주장하며 거절했다.[9] 여운형, 안재홍, 박헌영 등의 건국준비위원회에 대항하여 국민대회준비위원회를 조직했다.1945년 8월 11일, 조선총독부는 경기도지사 이쿠다를 통해 송진우에게 '행정위원회' 구성을 요청했으나, 중경의 임시정부 봉대(奉戴)와 연합군의 승인을 이유로 거절하였다.[49][50][9] 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 8월 13일자 《국제타임즈》 인터뷰에서 이러한 주장이 사실무근이라고 반박했으나,[49][50][9] 당시 송진우와 함께 국내에서 독립운동을 하던 동지들은 일제 패망이 가까워지자 지속적으로 밀사를 보내 "통치권을 줄 테니 일본인들의 재산을 보호하고 안전하게 빠져나가게 해달라"는 요청을 했다는 사실을 증언한다.[51][52][53][48][54]

1945년 8월 8일, 마지막 조선 총독 아베 노부유키의 밀사가 송진우를 찾아와 일본인들의 재산 보호와 안전한 탈출을 위한 도움을 요청했다.[48]

송진우는 일제와 교섭하는 여운형에게 '연합군이 들어와 일제를 무장해제 시키고 해외 독립운동가들이 귀환하면 절차를 거쳐 이양을 받아야지 왜 '''일본 앞잡이''' 노릇을 하냐'며 비판했다.[54] 그는 '여운형이 일제와 밀약하여 조직을 이끌고 자신의 방식대로 일을 하려고 작심했기에 누구의 말도 들으려 하지 않는다'고 한탄했다.[55]

1945년 8월 14일 조선총독부 경무국장 니시히로 다다오의 초대로 총독부를 방문, 일본 패전 소식과 함께 조선 반도 치안을 맡아달라는 요청을 받았으나 거절하였다. 해방 직전까지 일제는 지속적으로 사람을 보내 송진우를 비롯한 국내 한인 지도자들에게 접촉하여 전후 재한 일본인 처리 문제에 대한 안위를 보장받기 위해 애썼다.

당시 일제가 미군 진주 전 악행을 알고 있는 한인 지도자들을 꼬드겨 집단 학살할 것이라는 소문이 돌아, 국내 지도자들 사이에서는 일제 교섭에 응하면 안 된다는 여론이 지배적이었다.[56]

1945년 12월 27일 모스크바 3상 회의 신탁통치 찬반 문제를 놓고 신중한 반탁론 입장을 펼쳤다가 찬탁론자로 몰려, 1945년 12월 30일 새벽 6시경 서울 종로구 원서동 자택에서 한현우 등 6인의 총격을 받고 피살됐다.

2. 4. 1. 해방 후 정치 활동

1945년 9월 16일 장덕수, 허정, 백남훈, 김병로, 김도연, 조병옥, 윤보선 등은 한국민주당을 창당했고, 송진우는 초대 수석총무 겸 대표최고위원(당수)에 추대되었다.[9] 한국민주당은 훗날 민주 야당의 모태가 되었다. 송진우는 국민대회준비위원회와는 별도로 정당을 창당할 필요성에 의문을 제기하기도 했으나, 한민당 전당대회에서 수석총무로 추대되자 한민당에 참여했다. 박헌영, 여운형 등을 중심으로 건국준비위원회가 조선인민공화국으로 개조되자, 송진우는 이를 정부를 참칭하는 반역 집단으로 규정하고 대한민국 임시정부 봉대론을 내세워 인공 내각과 박헌영, 여운형을 강하게 비난하였다.송진우는 한민당 초대 수석총무에 추대되었을 때 거듭 사양했다. 초기에는 억지로 참여하는 듯한 태도를 보였으나, 좌익 세력이 조선인민공화국 내각을 수립하고 한민당 수석총무로 추대된 뒤에는 전화, 전보, 방문, 인편 등을 통해 국내 우익 정당 및 사회단체의 통합 작업에 적극적으로 나섰다.

한민당 창당 이후에도 여운형은 송진우를 직접 찾아와 건국준비위원회 참여를 요청했으나, 송진우는 이를 완강히 거절했다. 신도성은 송진우가 여운형의 제의를 거절한 이유를 미군이 곧 한반도에 들어와 일본군을 무장해제시키고 중경 임시정부가 환국할 것을 예상했기 때문으로 보았다.[60][61] 송진우는 윤치영의 건의로 여운형과 안재홍을 한민당에 입당시키려 했으나 실패했다.

9월 초 건준에서 탈퇴한 안재홍을 한민당에 영입하려 했지만, 한민당 당원들은 안재홍을 여운형, 박헌영과 같은 부류로 여겨 강하게 반대했다. 당원들의 거센 반발에 부딪힌 송진우는 안재홍 영입을 포기했고, 안재홍은 9월 16일 조선국민당을 독자적으로 창당한다.

1945년 12월 1일 복간된 동아일보 사장에 취임했다.[9] 송진우는 해방 직후 한국민주당과 동아일보 두 기관의 대표로서 민주국가 건국 노력에 앞장섰다.

2. 4. 2. 한국민주당 수석총무, 임시정부 봉대 운동

1945년 9월 16일 장덕수, 허정, 백남훈, 김병로, 김도연, 조병옥, 윤보선 등이 창당한 한국민주당에 초대 수석총무로 추대되었다.[3] 송진우는 국민대회준비위원회와 별도의 조직만 있으면 됐지 굳이 정당을 창당할 필요가 있는가 하며 의문을 제기하였다. 그러나 한민당 전당대회에서 수석총무로 추대되자 한민주당에 참여한다. 박헌영, 여운형 등을 중심으로 건국준비위원회가 조선인민공화국으로 개조되자 그는 이를 정부를 참칭하는 반역의 집단이라며, 대한민국 임시정부의 봉대론을 들어 인공 내각과 박헌영, 여운형을 강하게 비난하였다.한민당 초대 수석총무에 추대되었을 때 거듭 사양하였으나, 좌익 세력이 조선인민공화국 내각을 수립하고 한민당의 수석총무로 추대된 뒤에는 전화 연락과 전보, 방문, 사람 파견 등을 통해 국내 우익 정당, 사회단체의 통합 작업에 적극적으로 나섰다.

한민당 창당 이후에도 여운형은 직접 송진우를 찾아와 건국준비위원회에 참여해줄 것을 요청하였으나, 송진우는 건준 참여를 한사코 거절하였다. 송진우가 여운형의 제의를 단호히 거절한 것에 대해 신도성은 그가 미군이 즉시 한반도에 들어와 일본군을 무장해제시키고, 중경 임시정부가 곧 환국하게 될 것을 예상하고 취한 행동으로 보았다.[60][61] 오히려 송진우는 윤치영의 건의로 여운형과 안재홍을 한민주당에 입당시키려고 시도했지만 실패하였다.

9월 초 건준에서 탈퇴한 안재홍을 한민주당에 입당시키려 하였지만, 한민주당 당내 인사들은 안재홍을 여운형, 박헌영의 동류로 몰며 강하게 반발했다. 당원들의 강한 반대에 부딪치자 안재홍 영입을 포기했고, 안재홍은 9월 16일 독자적으로 조선국민당을 조직한다.

김구 일행이 서울에 입경한 다음 날 아침, 송진우는 낭산 김준연을 대동하고 백범의 숙소인 서울 서대문의 경교장으로 예방해 불굴의 노애국자에 대한 경의를 표했다. 같은 날 낮에는 국민대표준비회의 대표 자격으로 장택상을 대동하고 예방해 후원회 기금을 전달했다.[64] 얼마 뒤 임정 요인들은 그 후원금 가운데 깨끗하지 못한 돈이 들어있다 하여 국민대표준비회 사무실로 들고 와 처리 문제를 논란했다.[64] 대화는 자연히 거칠어지면서 주먹과 흥분의 수라장이 벌어졌다. 조용히 듣고만 있던 고하는 참다못해 “정부가 받는 세금 속에는 양민의 돈도 들었고 죄인의 돈도 들어 있는 것이요. 이런 나라 세우기의 큰일에 그런 사소한 것을 가지고 왈가왈부할 필요가 없을 줄 아오”라고 설득함으로써 겨우 수습하기도 했다.[64]

11월 24일 송진우는 김준연과 함께 임정 요인을 예방하였고, 11월 하순 애국지사후원회를 결성했다.[41] 1945년 12월 중순, 임정 요인들을 서울 관수동의 국일관으로 초대하여 주연을 베풀었다. 사망 직전인 1945년 12월 1일에 동아일보 8대 사장에 취임하였다.

12월 2일 송진우는 환국지사후원회와 관련하여 국민대회 준비회 대표 자격으로 장택상과 함께 임정 요인들을 예방하면서 후원회 기금 900만원을 전달하였다.[65][66]

1945년 12월 23일 오후 2시 송진우는 김구가 주관하는 순국선열추념대회에 참여하였다.[67] 이어 순국선열추념대회의 위원으로 선출되었다.[67]

2. 4. 3. 미군정과의 의견 조율

1945년 10월 31일 미군정청 사령관 존 하지와 면담하면서 중요한 토론을 하였다. 하지는 조병옥을 국립경찰의 장으로 임명하는 것과 같은 중대한 결정에 있어서 송진우와 긴밀하게 협조하였다. 하지 중장은 한국에서의 미국의 행동을 설명하는 데 있어서 송진우를 전달 수단으로 이용하였다.[62]송진우와 한민당은 선전 도구들을 통하여 여러 점령 정책을 전달하거나 윤색하였다. 11월 1일 송진우는 '하지가 그 전날 자신에게 말한 신탁통치에 관한 모든 얘기는 미 국무성 극동사무국의 책임자인 빈센트 한 사람의 의견이며, 그가 한국 정치를 지배할 위치에 있지는 않다'고 말하였다.[62]

2. 4. 4. 북한 소련군정의 압제에 대한 항의

1945년 12월 초순 송진우는 소련 영사관으로 영사 알렉산드르 폴랸스키를 방문했다. 이 자리에서 송진우는 북한 지역에서의 소련군과 공산주의자들의 행동과 북한 주민들에 대한 탄압에 대해 항의하며 소련군 철수를 요구했다.[68][69] 폴랸스키는 이러한 의견을 본국에 잘 전달하겠다고 정중하게 답했다.당시 북한에서는 소련군정과 공산주의자들의 인권 유린, 소련군 병사들의 부녀자 겁탈, 민간 재산 약탈, 소련의 산업 시설 반출 등의 문제가 심각했다. 이러한 상황은 남한에도 어느 정도 알려져 있었지만, 남한의 정치인 중 이 문제에 대해 공개적으로 항의 의사를 표명한 경우는 거의 없었다.

2. 4. 5. 신탁통치 반대 활동

송진우는 신탁통치에 대해 적극적이지는 않았으나 반대하는 입장이었다. 1945년 12월 28일, 중앙청을 방문하여 아놀드 미군정 장관과 회담을 통해 반탁 시위의 정당성을 강조했다.[70]송진우가 암살당하기 며칠 전, "송진우 타도"[71] 등의 괴벽보가 붙는 등 신변에 위협이 가해지기도 했다.

송진우는 자신을 찬탁론자로 몰아가는 여론에 불쾌감을 표시했지만, 1945년 12월 말에는 주한 미군이 주둔해야 함을 역설했다.

해방 직후의 혼란이 수습되기 전에 미군이 철수하면 한반도는 혼란에 빠지거나 공산주의 세력에 의해 통일될 것이라고 판단했기 때문이다. 그는 미군정의 단계적 주한미군 철수 주장에 강력하게 반대했다.

1945년 12월 29일, 송진우는 존 하지 미군정청 사령관의 면담 요청을 받았다. 하지는 자문위원인 송진우에게 임시정부와 우익 진영에 대한 설득을 당부했다.[73] 미군정은 경호원을 붙여줄 것을 제안했으나, 송진우는 이를 거절했다. 같은 날 밤, 각 정당 및 사회단체 대표들이 김구의 숙소인 경성부 서대문구 경교장에 모였다.[74]

2. 5. 신탁통치 찬반 토론과 암살

1945년 12월 27일 모스크바 3상회의에서 한반도 신탁통치안이 결정되자, 송진우는 신중론을 펼쳤다. 이는 이승만이나 김구의 임시정부와 대립하는 입장이었다.1945년 12월 28일, 아놀드 미 군정장관과 회담하여 반탁 시위의 정당성을 강조하고, 임정 위원들과 반탁 방법 문제를 논의했다.[3] 12월 29일에는 존 하지 군정청 사령장관과 회담을 가졌고, 같은 날 자정 경교장 회의에 참석하여 물리적 충돌을 피하고 감정적 대응을 자제할 것을 주장했다.

1945년 12월 초, 송진우는 소련 영사 알렉산드르 폴랸스키를 방문하여 북한 지역에서 소련군과 공산주의자들의 행동과 주민 탄압에 대해 항의하기도 했다.[68][69]

이러한 상황에서 1945년 12월 30일 오전 6시 15분, 송진우는 종로구 원서동 자택에서 한현우, 유근배 등 6명의 괴한에게 암살당했다.[80][81]

2. 5. 1. 경교장 토론

1945년 12월 29일 밤, 김구의 숙소인 경성부 서대문구 경교장에는 각 정당 및 사회단체 대표들이 모였다.[74] 이 자리에는 좌익, 우익, 중간파는 물론 남조선노동당 사람들까지 참석하여 매우 격앙된 분위기였다.[79] 송진우도 이 회의에 참석하여 김구를 만났다.[80][81]김구는 신탁통치에 격렬히 반대하며, "우리 민족은 다 죽는 한이 있더라도 신탁통치만은 받을 수 없으며, 우리들은 피를 흘려서라도 자주 독립정부를 우리들 손으로 세워야 한다"고 눈물로 호소했다.[82] 그는 신탁통치 찬성자를 매국노로 규정했다.

하지만 송진우는 "침착하고 신중하게 대처하자"고 주장했다.[79] 그는 모스크바 3상회의에서 결정된 신탁통치는 5년 이하이며, 우리 힘으로 움직일 수 없는 일이고, 신탁 기간은 5년이 될 수도, 3년이 될 수도 있는 문제이니 여유를 갖고 냉정하게 판단해 보자고 촉구했다.[80][85] 미국을 적으로 돌리면 공산당이 어부지리를 얻을 수 있다는 우려와,[83] 중경 임시정부의 통치권 주장을 미 군정이 받아들이지 않을 것이라는 현실적인 판단[70] 때문이었다.

송진우의 발언에 회의장은 술렁였고, 비난이 쏟아졌다. 송진우는 자신이 반탁 입장임을 분명히 밝히고, 무력으로 미군정으로부터 정권을 접수하려는 시도는 성공할 수 없다고 설득했지만, 경교장의 분위기를 바꾸지는 못했다.[84]

2. 5. 2. 피살

1945년 12월 30일 새벽 6시 15분, 송진우는 서울 종로구 원서동 자택에서 한현우 등 6인의 총격을 받고 암살당했다.[80][81] 향년 56세였다. 범인들은 한현우, 유근배 등 6명이었고, 탄환 13발 중 6발이 송진우에게 명중했다. 한현우는 송진우가 미국의 후견을 지지했다는 것을 저격 동기로 주장했고, 배후는 없었으며, 김구와 이승만이 자신들의 의거를 칭찬했다고 주장했다.[88][89][90]송진우가 암살될 당시, 송영수 내외는 송진우의 원서동 자택 안채에서 자고 있다가 자객의 침투를 알아채고 추격했다. 송영수와 하인들의 추격 끝에 한현우와 유근배를 생포했고, 나머지 공범 4명도 검거하여 군정청 경찰서로 넘겼다.[91] 암살조의 우두머리인 한현우는 '좌익에선 여운형, 우익에선 송진우가 나라를 망치려 해서 둘 다 죽이려고 했다.'[95]고 암살 이유를 밝혔다.

송진우 암살 직후, 암살범들의 수사와 재판 과정은 알려지지 않았다. 다만, 송진우가 건국준비위원회와 조선인민공화국에 강하게 반대하고 박헌영 등을 비난한 것을 이유로 좌익 계열에서 암살했을 것이라는 소문이 퍼졌다.

암살 배후에 대한 여러 주장이 제기되었다.

- 김구 배후설: 존 하지 중장은 암살범 한현우 등의 배후로 임시정부를 지목했다.[73][96][97][98] 조병옥도 김구를 암살자로 지목했다.[99][100] 브루스 커밍스는 한현우의 배후를 김구라고 보았다.[101]

- 김구 배후설 반론: 송진우는 대한민국임시정부 봉대론을 주장했고, 경교장에 정치자금 900만원을 전달했으며, 한국민주당과 임정을 합당시키려 했던 점 등을 들어 김구 배후설은 설득력이 떨어진다는 반론도 있다.

한현우는 법정에서 '여운형을 먼저 죽이려고 따라다녔으나, 멀리서 자신을 알아보고 “아, 현우군! 오랜만일세” 하고 다가와서는 어깨를 탁탁 두드리니 차마 못 죽이겠더라'고 진술했다.[95]

12월 29일 밤 경교장 회의에서 송진우의 발언은 존 하지의 영향을 받았을 것이라는 분석도 있다.[88] 하지는 송진우에게 대한민국임시정부에 대한 설득을 당부했고, 송진우는 다음 날 아침에 사망했다.[73]

3. 사후

宋鎭禹중국어는 1945년 12월 30일 자택에서 한현우 등의 저격을 받고 암살당했다.[80][81] 1946년 1월 5일 경기도 양주군 구리면 망우리 공원묘지(현재 서울 망우리 공원묘지)에 안장되었다.[41] 이후 1966년 서울특별시 영등포구 신정동 지향산 기슭으로 이장되었다가,[41] 1988년 5월 3일 서울 동작동 국립묘지 애국지사묘역으로 다시 이장되었다.[41][93]

1963년 건국훈장 독립장이 추서되었다.[3] 1997년 12월 27일 대한민국 문화관광부로부터 이달의 문화인물(12월)에 선정되었다.[94]

4. 사상과 신념

송진우는 일제강점기 독립운동과 대한민국 건국 과정에서 중요한 역할을 한 인물로, 그의 사상과 신념은 민족의 독립과 발전을 위한 실천적 노력으로 이어졌다.

1945년 12월 모스크바 3상회의의 신탁통치 결정에 대해, 송진우는 김구를 비롯한 임시정부 요인들과 격렬한 논쟁을 벌였다.[79] 당시 회의에는 정당 대표, 좌익, 우익, 중간파는 물론 남로당(남조선노동당) 사람들까지 참석하여 매우 격앙된 분위기였다.[79] 김구는 "우리 민족은 다 죽는 한이 있더라도 신탁통치만은 받을 수 없으며, 피를 흘려서라도 자주 독립정부를 우리 손으로 세워야 한다"고 절규하며, 신탁통치 찬성자를 매국노로 규정했다.[82]

그러나 송진우는 "침착하고 신중하게 대처하자"고 주장했다.[79] 그는 미국을 적으로 돌리면 공산당이 어부지리를 얻을 수 있다고 우려했으며,[83] 미 군정이 중경 임시정부의 통치권 주장을 받아들이지 않을 것이라고 판단했다.[70] 송진우는 반탁 입장을 분명히 하면서도, 무력으로 미군정으로부터 정권을 접수하려는 시도는 성공할 수 없다고 설득했지만, 경교장의 분위기를 바꾸지는 못했다.[84]

송진우는 모스크바 3상회의에서 결정된 신탁통치는 5년 이하이고 우리 힘으로 움직일 수 없는 일이며, 신탁 기간은 5년이 될 수도 있고 3년이 될 수도 있는 문제이니 여유를 갖고 냉정하게 판단해야 한다고 주장했다.[80][85] 리처드 로빈슨은 송진우를 중도파라고 평가했다.[108]

4. 1. 국제정세에 대한 관점

송진우는 미국 대통령 우드로 윌슨의 민족자결주의에 감격했고 국제사회의 도덕적 이상주의를 확신했다.[9] 1919년 1월에는 당시 유력 기독교 지도자인 윤치호를 찾아가 파리 강화 회의에 한민족 대표자로 참여해 줄 것을 거듭 요청했으나 실패했다.[9] 그러나 윤치호의 예견대로 파리 강화 회의가 실패한 이후, 그는 미국과 국제사회에 대한 맹목적인 이상을 버렸다.[9]파리 강화 회의가 실패한 후, 송진우는 도덕적 이상주의를 버리고 교육을 통한 인재 육성과 언론 활동을 통한 실력 양성으로 독립운동의 목적을 바꾸었다.[9]

4. 2. 실력 양성론

1919년 3·1 운동과 파리 강화회의 참여가 무산된 뒤, 1920년부터 송진우는 실력 양성만이 독립을 가져온다고 확신하였다. 그는 조선인이 세우는 대학 설립 운동인 민립대학기성회와 한반도에서 나는 물자와 제품을 활용하자는 물산장려운동에 적극 참여하였다.[9] 또한 1927년부터 1931년까지 4년간 농촌의 문맹자들을 위한 농촌 계몽운동인 브나로드 운동을 적극 지원하였다.[9]4. 3. 정치 및 경제 노선

송진우는 정치적으로 민주주의 정체 수립을, 경제적으로는 독점 자본 제재와 대자본을 요하는 중요 산업의 국영화 또는 공영화를 주장했다.[110][111] 토지 정책에 있어서도 일본인 소유 토지 몰수 및 농민에게 경작권 분여, 조선인 소유 토지 제한 등을 주장하며, 온건한 사회자유주의적 입장을 견지했다.[110][111]강원택 서울대 정치외교학부 교수는 "고하는 공산주의를 분명히 거부하면서도 정치, 경제적으로 특정 계급이나 개인에 힘이 집중되는 것을 막아야 한다고 보고, 경제적으로 온건한 입장의 좌파들과도 공감대를 갖고 있었다"고 평가했다.[109]

5. 평가와 비판

송진우는 엘리트 의식이 강하고 주장이 분명한 정치가였다.[104] 보수주의를 지향하면서도 정세 변화에 민감한 현실주의자였다는 평가와[104] 동아일보 사장으로 재직할 당시 '자치운동'을 지지했다는 점 때문에 '민족개량주의자'라는 비판적인 주장이 엇갈린다.[105] 맹목적인 반공주의자, 우파 민족주의자들과는 달리 우파의 정치적 헤게모니를 인정한다면, 공산주의 세력까지 어느 정도 포용한다는 정치력을 가지고 있었다는 평가도 있다.[104]

1925년과 1929년 두 차례에 걸쳐 범태평양회의에 조선 대표단의 일원으로 참석하였다. 1926년 순종 황제 승하 시에는 정인보와 함께 순종의 유칙을 위작하려다 실패하기도 했다.

1931년 만보산 사건이 발생하자, 특파기자를 파견하여 이 사건이 한중 간의 이간책임을 사설로 논파하고 양국 민간의 보복 중지를 호소하였다. 또한 희생된 중국인에 대한 위문금 6000USD을 모금하여 서울 주재 중국 영사관에 전달했다. 훗날 해방 후 장제스로부터 은패(銀牌)를 선물로 받았다.[68][69] 1945년 12월 초순에는 소련 영사 알렉산드르 폴랸스키를 방문하여 북한 지역에서의 소련군과 공산주의자들의 행동과 주민 탄압에 대해 항의하기도 했다.[68][69]

이승만의 비서실장이자 정치인이었던 윤치영의 공보비서를 지낸 최기일은 송진우를 '음흉한 성격'의 소유자라고 비판하였다.[106]

5. 1. 평가

송진우는 엘리트 의식이 강하고 주장이 분명한 정치가였다.[104] 보수주의를 지향하면서도 정세 변화에 민감한 현실주의자였다는 평가를 받는다.[104] 맹목적인 반공주의자, 우파 민족주의자들과는 달리 우파의 정치적 헤게모니를 인정한다면, 공산주의 세력까지 어느 정도 포용한다는 정치력을 가지고 있었다.[104]동아일보 사장으로 재직할 당시, '자치운동'을 지지했다는 점 때문에 '민족개량주의자'라는 비판적인 주장이 있다.[105]

최기일은 윤치영의 공보비서를 지냈으며, 이승만의 비서실장이자 정치인이었다. 그는 송진우를 '음흉한 성격'의 소유자라고 비판하였다.[106] 그의 증언에 따르면, '1946년[107] 어느 날 송진우가 인력거를 타고 와서 사람들이 드문 시간에 이승만 박사의 방으로 안내되는 것을 목격하였다. 여운형과는 달리 송진우는 대중 앞에 나타나는 일이 드물었고 그 대신 무대 뒤에서 조종하기를 더 좋아했다.[106]', '그는 책사(策士)였고 음모자였다. 내가 생각할 때 송진우는 음흉한 성격의 소유자였다.[106] 여운형과 송진우는 사이가 퍽 나빴다.[106]'라고 한다.

5. 2. 비판

동아일보 사장 재직 당시 자치 운동을 지지했다는 점 때문에 민족개량주의자라는 비판을 받기도 한다.[105]이승만의 비서실장이자 정치인이었던 윤치영의 공보비서를 지낸 최기일은 송진우를 '음흉한 성격'의 소유자라고 비판하였다.[106] 최기일에 따르면, 1946년[107] 어느 날 송진우가 인력거를 타고 와서 사람들이 드문 시간에 이승만의 방으로 안내되는 것을 목격하였다. 여운형과는 달리 송진우는 대중 앞에 나타나는 일이 드물었고, 그 대신 무대 뒤에서 조종하기를 더 좋아했다.[106] 그는 책사(策士)였고 음모자였다. 최기일은 송진우가 음흉한 성격의 소유자였으며, 여운형과 사이가 퍽 나빴다고 생각한다.[106]

6. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 아버지 | 송훈(宋壎) | 송순의 후손 |

| 어머니 | 양박모(梁博母) | 제주 양씨, ? ~ 1920년 8월 14일 |

| 형 | 송진표(宋鎭杓) | |

| 누나 | 송씨 | 전주 이씨 후예와 결혼 |

| 형 | 송종(宋鍾) | 아명은 송진형(宋鎭瀅) |

| 형 | 송진동(宋鎭彤) | |

| 여동생 | 송씨 | 남양 홍씨 후예와 결혼 |

| 여동생 | 송씨 | 전주 이씨 후예와 결혼 |

| 여동생 | 송씨 | 울산 김씨 후예와 결혼 |

| 본인 | 고하 송진우 | 아버지 송훈과 어머니 제주 양씨 부인(양박모)의 4남 4녀 중 4남(다섯째). |

| 초배 부인 | 유차(柳次) | 고흥 류씨, 1888년-1987년, 1904년 결혼, 1918년 이혼, 1944년 재결합, 슬하 2녀, 양자 1명 |

| 딸 | 송자규(宋子奎) | 1907년~1908년, 전라남도 담양군 출생, 1908년 홍역으로 요절 |

| 사후 양자 겸 조카 | 송영수(宋營洙) | 1912년~1988년, 맏형 송진표(양자 송영수의 생부)의 셋째 아들, 숙부 송진우 선생 서거 후 미망인 숙모 유차 여사를 양모(養母)로서 양자로 입적 |

| 사후 양자부 (조카며느리) | 김현수(金賢洙) | 1919년~2009년[116], 대한민국의 서예가 겸 미술가 |

| 사후 양손자 (조카손자) | 송상현(宋相現) | 1941년~ , 양조부는 고하 송진우이며 친조부는 송진표(송진우의 큰형) |

| 딸 | 송자옥(宋子玉) | 1914년~별세, 고흥 류씨와 일본 도쿄 유학 중이던 1914년 출생, 1915년 아버지 송진우의 메이지 대학교 법률학과 학사 졸업과 함께 경성부로 귀국, 훗날 기혼 및 출가 |

| 계배 부인 | 유보부(劉寶富) | 강릉 유씨, 1900년-1980년 1월 8일, 고흥 류씨 부인(유차)과 이혼 후 1918년 재혼, 1944년 이혼, 슬하 1남 2녀 |

| 딸 | 송자향(宋子香) | 1923년~별세, 1923년 경성부 출생, 훗날 기혼 및 출가 |

| 딸 | 송자영(宋子英) | 1925년~1928년, 1925년 경성부 출생, 1928년 홍역으로 요절 |

| 아들 | 송정수(宋禎洙) | 1932년-2016년, 1932년 경성부 출생, 훗날 허순애 여사와 결혼 |

| 며느리 | 허순애(許順愛) | 1948년- , 송정수(아들)의 배우자 |

| 손자 | 송상호(宋相昊) | 과학자, 송정수와 허순애의 장남 |

| 손자 | 송상훈(宋相勳) | 사회복지사, 송정수와 허순애의 차남 |

참조

[1]

논문

Intellectual Itinerary of Choi Ik-han in Early 20th Century Korea and Formation of the Modern Knowledge Subject

https://muse.jhu.edu[...]

2013

[2]

웹사이트

고하 송진우선생 탄신 112주년 추모식 추모사

https://www.korea.kr[...]

2023-04-20

[3]

웹사이트

송진우 (宋鎭禹)

https://encykorea.ak[...]

2023-07-24

[4]

웹사이트

孫世一의 비교 評傳 (73)

http://monthly.chosu[...]

2023-07-25

[5]

웹사이트

宋鎮禹

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

2022-08-22

[6]

웹사이트

송진우(宋鎭禹)

http://encykorea.aks[...]

2022-10-14

[7]

문서

음력 5월 8일

[8]

웹인용

기념사업회 연보 제1장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[9]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2002-08-30

[10]

문서

일설에는 1889년생 설도 있다.

[11]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[12]

서적

고하 송진우 선생전

[13]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[14]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[15]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[16]

웹사이트

(대한민국 건국의 영웅들 (7)) 송진우 그는 누구인가

http://weekly.chosun[...]

[17]

웹인용

기념사업회 연보 제2장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[18]

뉴스

-고하 송진우/총독부 치안권거절…임정봉대 추진(해방공간의 주역:3)

http://www.donga.com[...]

[19]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[20]

문서

영학숙을 지은 고정주의 아들이다. 김성수의 처남이자 고광석의 오라비이며, 동아일보 주필 고재욱의 아버지였다.

[21]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[22]

서적

仁村金性洙: 인촌 김성수의 사상과 일화

동아일보사

1985

[23]

웹인용

기념사업회 연보 제3장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[24]

웹인용

출처-송진우 기념사업회

http://goha.or.kr/gn[...]

2019-10-02

[25]

웹사이트

고하 송진우 선생 기념 사이트

http://www.goha.or.k[...]

[26]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[27]

뉴스

-인촌 김성수/김학준 정치학박사·단국대이사장(해방공간의 주역:9)

http://www.donga.com[...]

[28]

서적

난세에 길을 찾다

시공출판사

2009

[29]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[30]

서적

인촌 김성수 : 인촌 김성수의 사상과 일화

동아일보사

1985

[31]

웹인용

기념사업회 연보 제4장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[32]

웹인용

기념사업회 연보 제5장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[33]

서적

무명 : 다시 읽는 이광수 11

맑은소리(동반인)

1999

[34]

뉴스

친일파 무덤에 송덕비를 세우다니

https://news.naver.c[...]

[35]

문서

최남선이 떠난 시대일보를 맡게되면서 동아일보 주필직을 사임했다.

[36]

문서

[37]

뉴스

光復會(광복회)회장 李康勳(이강훈)옹「東亞(동아)인연」70년 宋鎭禹(송진우)사장이 거액軍資金(군자금) 金佐鎭(김좌진) 장군에게 주었다.

http://dna.naver.com[...]

동아일보

1990-04-01

[38]

웹인용

기념사업회 연보 제6장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[39]

서적

우남 이승만 연구

역사비평사

2005

[40]

서적

빛과 소망의 숨결을 찾아

이화여자대학교출판부

2007

[41]

웹인용

기념사업회 연보 제7장

http://www.goha.or.k[...]

2009-04-22

[42]

뉴스

(대한민국 건국의 영웅들 (7)) 송진우 그는 누구인가2

http://weekly.chosun[...]

위클리조선

[43]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[44]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[45]

서적

고하 송진우선생전

동아일보사

1968

[46]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2006

[47]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2006

[48]

서적

My Forty Year Fight For Korea - The Thrilling Personal Story of Korea's Joan of Arc

A. A. Wyn

[49]

서적

한국현대사 인물연구2

백산서당

[50]

서적

해방 전후 통일운동의 전개와 시련 (민족통일전선론에서 평화통일론까지)

2008

[51]

서적

政界秘史 事實의 全部를 記述한다

希望出版社

1966

[52]

서적

大韓民國 建國과 나

滄浪張澤相記念事業會

1992

[53]

서적

내일을 위한 證言 : 許政回顧錄

샘터사

1979

[54]

서적

東山回顧錄 尹致暎의 20世紀

三星出版社

1991

[55]

서적

My Forty Year Fight For Korea - The Thrilling Personal Story of Korea's Joan of Arc

A. A. Wyn

[56]

서적

My Forty Year Fight For Korea - The Thrilling Personal Story of Korea's Joan of Arc

A. A. Wyn

[57]

서적

송건호전집 4:한국현대사 2

한길사

2002

[58]

뉴스

1945년 미국 루스벨트 대통령 발언

https://news.naver.c[...]

[59]

뉴스

1945년 12월 송진우 연설문 일부

https://newslibrary.[...]

1945-12-22

[60]

서적

전환기의 내막

조선일보사

1982

[61]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2006

[62]

서적

한국전쟁의 기원

일월서각

1986

[63]

서적

고하송진우선생전

동아일보출판국

1964

[64]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[65]

서적

고하송진우선생전

동아일보사

1965

[66]

서적

대한민국 임시정부 30년사

국학자료원

2006

[67]

서적

아! 비운의 역사현장 경교장

백범사상실천운동연합

1993

[68]

웹사이트

Classified Outgoing Radios - Korean Situation, December 1945

http://www.nl.go.kr/[...]

[69]

웹사이트

RG 59, Central Files, The Decimal File, 1910-63, 740.00119, Control(Korea) Series, 1945.10-1945.12, Attitudes towards Occupation Forces in Korea

http://archive.histo[...]

[70]

서적

한국현대사의 라이벌

역사비평사

2006

[71]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[72]

서적

한국현대민족운동연구:해방후 민족국가 건설운동과 통일전선

역사비평사

1991

[73]

서적

한국현대사산책:1940년대편 1

인물과 사상사

2004

[74]

서적

한국현대사산책:1940년대편 1

인물과 사상사

2004

[75]

서적

설산 장덕수

동아일보사

1981

[76]

서적

설산 장덕수

동아일보사

1981

[77]

서적

설산 장덕수

동아일보사

1981

[78]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

1992

[79]

웹사이트

(강원용 목사의 체험 한국 현대사①)‘찬탁론자’ 의심받던 이승만, 세력구축 위해 돌연 반탁운동 나서

http://shindonga.don[...]

[80]

서적

한국현대사산책:1940년대편 1

인물과 사상사

2004

[81]

서적

한국전쟁의 기원

인물과 사상사

2004

[82]

서적

경무대 비화

내외신서

1986

[83]

서적

일제시대 우리 가족은

황소자리

2004

[84]

서적

한국현대사산책:1940년대편 1

인물과 사상사

2004

[85]

서적

빈 들에서:나의 삶, 한국 현대사의 소용돌이 1-선구자의 땅에서 해방의 혼돈까지

열린문화

1993

[86]

서적

고하 송진우 선생전

동아일보사

1969

[87]

서적

고하 송진우 선생전

동아일보사

1969

[88]

서적

한국현대사산책:1940년대편 1

인물과 사상사

2004

[89]

서적

한국전쟁의 기원

인물과 사상사

2004

[90]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[91]

문서

송영수와 하인들은 미군정청 재판 기록 당시 증인 자격으로 기록되어 있다.

[92]

서적

송건호 전집 7 - 한국민족주의의 탐구

한길사

2002

[93]

웹인용

나라사랑 광장

http://narasarang.mp[...]

2009-04-20

[94]

뉴스

[문체부] 12월의 문화인물에 고하 송진우

http://news.chosun.c[...]

조선일보

1997-11-27

[95]

웹사이트

(강원용 목사의 체험 한국 현대사①)‘찬탁론자’ 의심받던 이승만, 세력구축 위해 돌연 반탁운동 나서

http://shindonga.don[...]

[96]

서적

한국민족주의와 남북관계:이승만·김구 시대의 정치사

서울대학교 출판부

1997

[97]

서적

한국전쟁의 기원

일월서각

1986

[98]

서적

몸으로 쓴 통일독립운동사:우사 김규식의 생애와 사상 3

한울

2000

[99]

서적

미국의 배반:미군정과 남조선

과학과 사상

1988

[100]

서적

미국의 배반:미군정과 남조선

과학과 사상

1988

[101]

서적

한국전쟁의 기원

일월서각

2001

[102]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

1992

[103]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

1990

[104]

서적

역사의 길목에 선 31인의 선택

[105]

서적

한국사 천년을 만든 100인

오늘의 책

1998

[106]

서적

한·미·일 3국인의 삶을 산 최기일 박사 자서전:자존심을 지킨 한 조선인의 회상

생각의나무

[107]

문서

1945년의 착오이다.

[108]

서적

미국의 배반:미군정과 남조선

과학과 사상

[109]

뉴스

서거 70주기 추모 학술 세미나에서의 평가

https://news.naver.c[...]

[110]

뉴스

연설문 上

https://newslibrary.[...]

1945-12-22

[111]

뉴스

연설문 下

https://newslibrary.[...]

1945-12-23

[112]

뉴스

관련기사

http://www.donga.com[...]

[113]

뉴스

관련기사

https://news.naver.c[...]

[114]

간행물

'단칼에 날렸던'YS '끌어안고 가는'DJ

http://weekly.hankoo[...]

주간한국

1998-06-10

[115]

웹사이트

고하 송진우 선생 기념 사이트

http://www.goha.or.k[...]

[116]

뉴스

부고 고하 송진우 선생 며느리 김현수 여사 별세

http://www.donga.com[...]

동아일보

2009-07-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com